Tres febreros

Cómo, cuándo y por qué cambié de perspectiva en Ucrania.

Desde hace tiempo quiero explicar la manera en que ha cambiado mi opinión sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta necesidad nace de mi frustración con el debate público actual. La conversación sobre qué debe hacer la Unión Europea (¿retirarse o apoyar a Ucrania? ¿negociar con Rusia o rearmarse?) encalló hace años. Desde 2022 las mismas opiniones y argumentos se repiten con vehemencia y sin efecto.

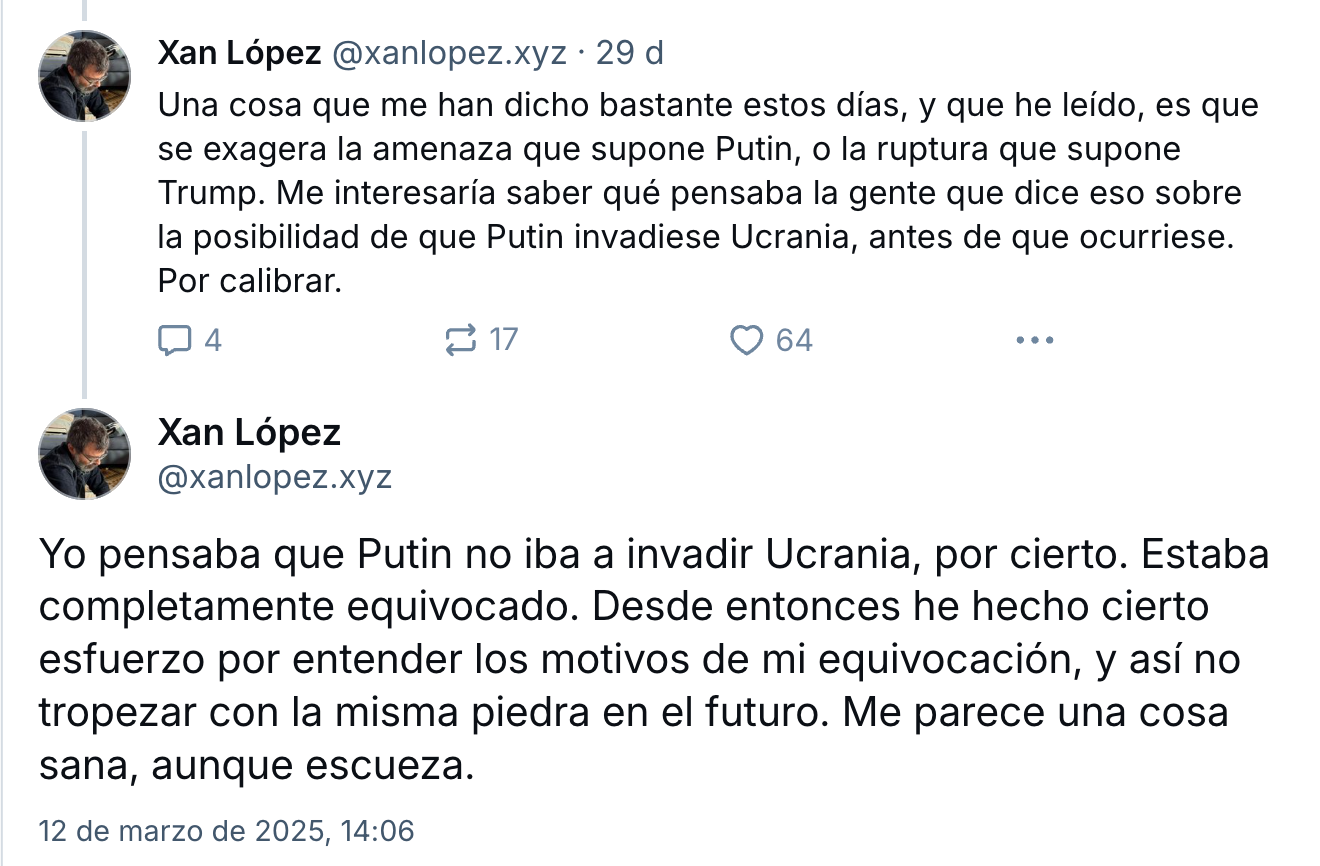

Nadie se libra de esta falta de reflexividad. Salvo excepciones, tanto atlantistas como pacifistas han optado por reafirmar las opiniones que les acompañan desde siempre. A mí, como a Xan López, me ha pasado lo contrario:

A estas alturas, considero que explicar mi cambio de perspectiva es más útil que reiterar lo que pienso. Mi caso no es más que la versión acentuada de un fenómeno bastante común. Quiero pensar que igual mi curva de aprendizaje encierra algún mensaje edificante. Pero para reconstruirla tengo que empezar antes de 2022.

(Advertencia. Aquí hay bastante tela que cortar, y no quiero escribir de manera atropellada. Pero tampoco publicar una entrada eterna. Así que me ceñiré a cómo, cuándo y por qué cambié de perspectiva.)

En febrero de 2003 acudí a mi primera manifestación. Repasando la hemeroteca me entero de que fue el día 15. Protesta internacional contra la invasión de Irak, marchas en 400 ciudades. Yo acompañé a mis padres y a otros dos millones de asistentes (organizadores dixit) en la de Madrid.

Los sociólogos explican que a lo largo de los 20 es cuando defines tu identidad política. Con esa edad sueles absorber una serie de ideas que te acompañarán el resto de tu vida. Para mí eso es cierto en parte: me formé con la Gran Recesión, los indignados y el primer Podemos. Pero antes de eso vino Irak.

Tengo grabada en la memoria aquella secuencia infame. Los tambores de guerra, las mentiras de la prensa y los servicios de inteligencia, el ninguneo a Hans Blix y el-Baradei, Dominique de Villepin en la ONU, Aznar en el rancho de Texas, el asesinato de José Couso, Abu Grahib, cientos de miles de muertos, con el tiempo, el Estado Islámico. Y, por encima de todo, la impunidad de quienes organizaron esa atrocidad.

Por eso –porque nunca dejé de estar enfadado– decidí estudiar relaciones internacionales. Alex Cockburn solía preguntar: ¿es tu odio puro? Supongo que la carrera me sirvió para depurar el mío; para imprimirle algo parecido a un propósito.

En el grado opté por la rama de seguridad, en el máster por economía internacional. Mis pensadores de referencia eran constructivistas como Mark Blyth, wallersteinianos o realistas defensivos. En román paladino, mi posición era anti-intervencionista. Tenía claro que el surge de Afganistán en 2009 no pacificaría el país; que una intervención militar de la OTAN en Libia detonaría un conflicto civil desastroso; que la operación francesa en Malí tenía visos de fracasar.

No eran pronósticos muy originales. Lo que sí solían ser era acertados. Como he dedicado una parte sustancial de mi vida profesional a la política exterior, tener razón me resultaba socorrido. Y me empujaba a una conclusión sencilla: que la principal contribución de Estados Unidos al resto del mundo era desestabilizarlo. En esa visión de conjunto es donde encajé a Europa del este.

En febrero de 2014, Moscú intervino militarmente en Crimea y la cuenca del Donets. Era la primera vez –descuento el precedente de Georgia– que una escalada y agresión militares me parecían responsabilidad inequívoca de Moscú, no de Washington. La intervención me sorprendió, pero encontré razones para contextualizarla.

En primer lugar, la propia ampliación de la OTAN. De los 90 en adelante, poca gente –con excepciones como Kissinger y Kennan, a quien nadie prestó mucho atención– tenía en cuenta las percepciones de seguridad rusas en su propio vecindario. Estábamos pagando las consecuencias de ignorarlas. En segundo lugar, la manera en que la Unión Europea había extendido un Acuerdo de Asociación a Ucrania, sin anticipar ningún tipo de reacción por parte de Rusia, me parecía y me sigue pareciendo inconsciente. En tercer lugar la intervención de Moscú era grave, pero se ceñía a objetivos limitados: anexionar Crimea, aupar a gobiernos títeres en Donetsk y Lugansk. Por último, consideraba que la evolución del propio Euromaidán –con aquella visita de John McCain, y la posterior huida del presidente ucraniano en circunstancias confusas– había contribuido a este desenlace.

Hace justo diez años, por tanto, mi posición era que la UE necesitaba ante todo reconducir su relación con Rusia. Mis argumentos –la OTAN se amplió sin contar con Moscú, es injusto pero habitual que las grandes potencias mantengan zonas de influencia, qué interesante esto que ha escrito John Mearsheimer– eran prácticamente los mismos que hoy se defienden en nombre del pacifismo.

Por entonces también colaboraba con la Secretaría Internacional de Podemos. Vivía en Boston, donde la primera campaña de Bernie Sanders estaba a punto de despegar. De modo que mi ámbito de trabajo natural en la SI era EEUU y la relación transatlántica.

Cuento esto porque recayó sobre mí y unos cuantos compañeros/as la tarea de escribir los puntos del programa electoral –el que parecía a un catálogo de Ikea– sobre la relación con la OTAN y la situación en lo que se suele llamar el espacio postsoviético.

Este programa, como tantas otras cosas que hicimos entonces, buscaba formular una política exterior de izquierdas que no arrastrase las hipotecas de la Guerra Fría (es decir: el apoyo a dictadores por el simple hecho de ser antiamericanos). No queríamos dar por buena la agresión a Ucrania, sin tampoco perder de vista los errores de EEUU y UE con Rusia (en concreto su contribución al desastre social y económico de los 90). La idea era establecer unos mínimos de convivencia con Moscú y restaurar el espacio de seguridad euro-atlántico. Eso pasaba por condenar la agresión rusa, pero también por combinar el acercamiento de Ucrania a la UE con su neutralidad respecto a la OTAN.

Recuerdo con especial cariño el tiempo que Rubén Ruiz Ramas y yo dedicamos a ese encaje de bolillos. Esta es la versión final de aquel esfuerzo:

Buscaremos dotar de una mayor autonomía estratégica tanto a Europa como a España en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), para lo cual profundizaremos en la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y en la Europa de la Defensa para afrontar las relaciones con nuestro entorno y las problemáticas globales desde una perspectiva exclusivamente europea. En este sentido, defenderemos neutralizar el papel desestabilizador de la OTAN en Europa del Este, congelar las fronteras actuales de la alianza y detener la instalación del escudo antimisiles en el este de Europa y el mar Báltico. A medio plazo, apoyaremos la compatibilidad de la alianza con una arquitectura de seguridad paneuropea en la que participe Rusia, sobre la base de una reactivación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

El párrafo ha envejecido regular. No lo digo para expiar pecados de juventud; autoflagelarse me parece un pasatiempo narcisista. Es solo que la posición está desactualizada. Ahora sería extraño sostenerla y no enmendarla.

Por lo demás, considero que nuestra línea era sensata en aquel momento. Tras los desastres de Afganistán, Irak, Libia, Guantánamo, en pleno bombardeo semi-clandestino de Yemen –prólogo de una intervención saudí atroz–, con la Administración Obama espiando a media Europa y despachándonos con aquel “fuck the EU”, tenía sentido interpretar las crisis de seguridad desde un prisma opuesto ante todo a las intromisiones estadounidenses. La cuestión es si tiene sentido hacerlo hoy.

En febrero de 2022 Rusia volvió a invadir Ucrania. Esta vez el objetivo era todo menos limitado. Tomar Kiev e instalar un gobierno títere; anexionar –de septiembre de 2022 en adelante– Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia; establecer un corredor que atravesara el sur del país y conectase Rusia con Transnistria. El objetivo era quebrar Ucrania.

Merece la pena leer las razones aducidas para cometer esta agresión. El artículo de referencia es “Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos”, firmado por Vladímir Putin y publicado en la web del Kremlin en julio de 2021. El texto contiene una referencia –de pasada– a la OTAN. Dedica más tiempo a condenar a Lenin –un hobby recurrente de Putin– y la doctrina de autodeterminación de la URSS. El Estado ucraniano moderno no es más que “un producto de la era soviética”. Rusos, bielorrusos y ucranianos forman una “nación trina”, de modo que la deriva occidental de Kiev amenaza la “unidad espiritual” del pueblo eslavo. Al final del texto descubrimos que “la verdadera soberanía sólo es posible para Ucrania en asociación con Rusia”.

El texto es un ejemplo meridiano de chovinismo ruso. Este no es el lenguaje de un país que se siente amenazado. Nada aquí invita a pensar que otra “operación especial” obedecería a ningún cálculo defensivo. Lo que Putin hace es exponer, sin complejos, una visión imperial de su vecindario.

Hay que recordar que por entonces Ucrania no estaba ni se le esperaba en la OTAN. Contaba con un presidente rusófono que había ganado las elecciones empleando un mensaje conciliador con Rusia. Pese a ello Moscú tomó la decisión de lanzar una invasión a gran escala.

En enero de 2022 una parte sustancial de la izquierda todavía hablaba de responsabilidades compartidas entre la OTAN y Rusia. Esa posición, válida en el pasado, había quedado superada por los acontecimientos. Aquí explico por qué. Es un artículo que ha aguantado el paso del tiempo razonablemente bien.

Si me cuelgo esta medalla es porque en el fondo da igual. Me equivoqué en todo lo demás, que casualmente era lo importante.

No pensé que Rusia fuese a invadir Ucrania. Desconté hasta el último momento las advertencias de los servicios de inteligencia americanos, porque tenía presente el engaño de Irak. A Putin y sus delirios reaccionarios también los descarté. Mi premisa era que el Kremlin, por más que se comportase de manera injustificable, reaccionaba ante amenazas reales o percibidas. La conducta ucraniana en 2022 difícilmente podía catalogarse así.

El 24 de febrero, cuando Putin por fin lanzó su guerra, me volví a equivocar. Asumí que las fuerzas ucranianas colapsarían en cuestión de semanas. Primera constatación incómoda: la del papel clave que podrían haber desempeñado los instructores militares americanos, canadienses y británicos en misiones que hasta entonces me parecían inservibles o incluso una provocación gratuita a Moscú.

Cuando se planteó la posibilidad de enviar armas, me equivoqué por tercera vez. Mi reacción inicial fue el rechazo. Pensaba en el sinfín de ocasiones en que EEUU entrega a milicias de dudosa procedencia armas que terminan en manos de milicias de aún más dudosa procedencia. Además valoraba la decisión como una escalada temeraria. Lo diré sin rodeos: no quería que los nazis del Batallón Azov desencadenaran la tercera guerra mundial.

Al mismo tiempo, pesaba en mi conciencia una imagen que circuló durante las primeras semanas de la guerra. Es una foto de voluntarios ucranianos jovencísimos, preparándose para acudir al frente. Sonríen y lucen coderas y rodilleras de plástico, como las que me pongo yo cuando salgo a patinar por Madrid Río. Aquella imagen me causaba un malestar profundo. Me resultaba obsceno jalear que se enviase a chavales sonrientes a una muerte segura.

Menciono este contraste –milicias fascistas, críos con rodilleras– porque la inmensa mayoría de los ucranianos no son ni lo uno ni lo otro, para sorpresa de nadie que conozca mínimamente el país. Pero la dicotomía ha quedado inscrita en el imaginario de la izquierda. He leído demasiados artículos en los que los ucranianos o bien son como niños involucrados en un juego geopolítico que les supera, y que mentes más frías y analíticas deberán desentrañar por ellos, o bien son una recua de nazis. No hay término medio entre el terror y la condescendencia.

En abril ya estaba claro que Ucrania era capaz de resistir. Que el envío de armas era clave en ese esfuerzo, y que era reconciliable con una lógica de escalada contenida. Las consecuencias del avance ruso ya eran patentes en Mariúpol, en Irpin, en Bucha.

Para mí ese fue el punto de inflexión. Cada día constataba que nada de esto era lo que yo estaba acostumbrado a prever (aventura militar occidental: sale mal). Ni siquiera las amenazas de apagones y carestías energéticas se materializaron. Todo eso me hacía sentir incómodo y desorientado, como si me hubieran teletransportado a un mundo idéntico al nuestro pero con relaciones de causa-efecto que era incapaz de procesar. Por otra parte, cada victoria ucraniana me alegraba de forma genuina.

Recuerdo con especial viveza la contraofensiva de Járkov. Recuerdo que ese avance extraordinario de las tropas ucranianas a finales de verano me produjo júbilo. Y también recuerdo un episodio de La Base en el que se describe esa victoria en un tono casi funesto, con advertencias de la “escalada” venidera. No hay que ser un genio para captar el subtexto: aquello era tremenda jodienda, el obstáculo para una paz que los ucranianos, con su idiosincrásica combinación de simpleza y fanatismo, eran incapaces de concebir. Y que a los europeos nos resultaría conveniente.

Todo aquello me produjo una revelación muy sencilla y directa. Pensé que no quiero terminar así. No quiero reaccionar con fastidio al ver a gente defenderse. Si una serie de premisas y axiomas me conducen a una reacción así están mal la reacción, las premisas y los axiomas, jamás el acto de defensa propia. No quiero privarme de la alegría que me produce contemplar la humillación de un ejército invasor, por más que eso no ponga fin a una guerra infame.

Pablo Batalla explica que siempre valoró de la izquierda su sentido elemental de la justicia. Una capacidad de “saltar como un resorte ante las tropelías y creer que son exactamente lo que parecen, en lugar de en buscar cinco pies a cada gato”. Así, explica, “si un país invade a otro, te pones del lado del invadido y su resistencia al primer segundo. Tal vez sea más complejo, pero que le den a la complejidad, esa baza de los taimados”.

Ucrania ni siquiera es un caso aislado. En ocasiones el uso de la fuerza contra un Estado es loable. Pienso en las columnas cubanas que atravesaron Namibia tras vencer a la Suráfrica del apartheid en Cuito Cuanavale; en las tropas vietnamitas que echaron a Pol Pot de Nom Pen; en la Guerra de Liberación de Bangladesh; en el Viet Minh en Dien Bien Phu; en Tito y sus partisanos; en el desembarco aliado en Omaha; en el Ejército Rojo en Kursk.

Algunas cosas son más sencillas de lo que los cenizos de la geopolítica pretenden hacernos creer. Lo sé por mi propios fracasos. Que le den a la complejidad. Es mejor tener una sola intuición justa: los agresores son odiosos, humillarlos es justo y necesario, no merecen vivir en paz. Ni en Washingon, ni en Moscú, ni en Tel Aviv.